Napoléon Ier. Empereur des Français en 1804. Conquérant et stratège redoutable, il fut pourtant défait par deux fois en 1814 et en 1815. Dans les deux cas les coalisés ont préféré envoyer Napoléon Bonaparte en exil plutôt que de l’exécuter. Analysons les raisons de ces choix.

Ce n’est pas dans la coutume d’exécuter un autre chef d’Etat

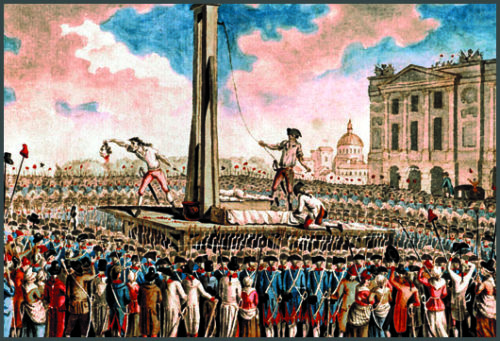

Exécuter le chef de l’Etat serait une action infamante. Les cours européennes avaient d’ailleurs été profondément choquées qu’on puisse décapiter le roi de France et sa femme. Aussi, il aurait été dégradant de se rabaisser aux actions des Révolutionnaires.

L’exil et surtout l’emprisonnement reste dans l’Histoire le sort le plus classique réservé aux monarques. Ainsi, Saladin n’exécuta pas Guy de Lusignan après sa victoire à Hattin en 1187. Le sort réservé à Renaud de Châtillon sera plus sévère mais ce dernier n’était pas Roi de Jérusalem. Les Anglais n’exécutèrent pas Jean II le bon après leur victoire à la bataille de Potier (1356) en pleine Guerre de Cent ans. Même clémence vis-à-vis de François 1er en 1525 à la suite de la défaite de Pavie contre l’empereur Charles Quint. Autant d’exemples soulignant le respect dû à son adversaire de par son rang… sans compter la rançon possible en maintenant en vie un tel prisonnier.

Un procès contre Napoléon ?

Les nobles européens auraient bien pu le considérer comme un parvenu dont les velléités ont causés la mort de dizaines de milliers de personnes. Un procès, la guillotine et on en parle plus. Sauf que cette idée de procès est pratiquement inimaginable pour l’époque :

Napoléon Ier, empereur par la grâce de Dieu

Napoléon Bonaparte fut couronné empereur par le Pape en personne en 1804 (et ce même si c’est bien Napoléon lui-même qui apposa la couronne sur sa tête pour bien montrer que c’est lui qui possède le pouvoir). C’était donc le représentant de Dieu sur Terre qui officialisait le pouvoir de Napoléon sur le territoire français. A une époque où les monarques européens légitimaient leur place sur le trône par la grâce divine, l’acte de Napoléon ne pouvait être balayé d’un simple revers de la main. Il n’était donc pas considéré comme un vulgaire leader révolutionnaire. Un procès envers un autre chef d’Etat aurait ainsi été une première bien difficile à mettre en place.

Sur quels motifs le condamner ?

Plusieurs questions techniques auraient dû être soulevées. Par exemple, quel droit utiliser ? Celui de la France ? Celui de la Grande-Bretagne considérant que l’empereur a rendu les armes au capitaine Maitland ? Ou encore celui de la Russie ou de la Prusse, autres nations coalisées contre le Corse et qui ont leur mot à dire sur le sort de Bonaparte.

Surtout, quels griefs utiliser contre Napoléon lors de son procès ? En effet, l’idée de crimes de guerres n’existe que depuis les Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Surtout, il faudra attendre les procès de Nuremberg en 1945-1946 pour qu’on puisse condamner des personnes physiques sur le principe des crimes de guerre ! Avant cela, la possibilité de déclarer la guerre était considéré comme un droit naturel des souverains. Qui plus est, c’est bien souvent les Coalisés eux-mêmes qui ont déclaré la guerre à la France afin de limiter sa puissance. Il aurait donc été plus qu’hypocrite de blâmer Napoléon pour cela.

Eviter de créer un martyr de plus pour la France

Procès ou non, de nombreuses voix s’élèvent tout de même afin d’en finir une fois pour toute avec le Corse. Ainsi, dans une lettre de Wellington à Sir Charles Stuart, alors ambassadeur britannique en France (1815), il écrit :

Blücher souhaite qu’il [Napoléon] soit exécuté mais je lui ai déclaré que j’insisterais pour qu’on dispose de lui d’un commun accord. J’ai aussi dit à Blücher, en tant qu’ami proche, que je ne lui conseillais de ne pas se mêler d’une affaire aussi nauséabonde, que lui et moi avions joué un rôle bien trop noble dans les événements récents pour devenir des bourreaux, et enfin que j’étais déterminé à refuser de le devenir si les souverains souhaitaient le mettre à mort.

Comme on peut le voir, le général prussien est animé par un désir de vengeance et entend faire payer Napoléon pour ses actions. Cet esprit de revanche est d’ailleurs une clé essentielle de compréhension des relations franco-allemandes depuis le XIXème siècle. De son côté, Arthur Wellesley, duc de Wellington adopte une position bien plus conciliante vis-à-vis du sort de Napoléon. Il ne souhaite pas avoir le sang de Napoléon sur les mains. Surtout, il comprend bien que l’exécution de Napoléon apporterait plus de problèmes que de solutions.

En effet, en l’exécutant, Napoléon aurait pu devenir un martyr comme la France sait si bien les créer (Jeanne d’Arc). Le Corse serait devenu un symbole de l’oppression des monarques étrangers. A une époque où les sentiments nationaux se construisent peu à peu autour de symboles forts comme le drapeau ou l’hymne, l’exécution de l’Empereur aurait pu servir de porte-étendard contre les « ennemis de la France ».

L’exil de Napoléon était la meilleure solution pour retrouver la stabilité en Europe

Les souverains victorieux cherchent par dessus tout à faire revenir la stabilité sur le continent européen. Le préambule du Traité de paix de Paris (1815) indique en ce sens :

« Les Puissances Alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l’Europe des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Bonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat ;

Partageant aujourd’hui avec S.M.T.C. [Sa Majesté Très Chrétienne, c.a.d le roi de France] le désir de consolider (…) l’ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si longtemps… »

Pour ramener la paix et la stabilité en Europe l’exil de Napoléon représente de fait la meilleure solution. En effet, elle a le mérite d’éviter toute effusion de sang tout en garantissant une mise à l’index du fauteur de troubles corse. S’il était clair depuis le début qu’il fallait que le Corse vive loin des intrigues politiques du vieux continent, il fallait pour cela l’exiler plus loin que l’île d’Elbe, à moins de 50 kilomètres de l’île natale de l’empereur déchu… C’est donc l’île de Saint-Hélène qui fut choisi pour servir d’oubliettes à Napoléon Bonaparte.

Conclusion :

Ainsi, le Concert de Vienne voulait en finir avec l’idée de Napoléon sans en finir avec Napoléon pour autant.

Par deux fois la voie diplomatique fut préférée au risque d’une guérilla orchestrée par les généraux encore fidèles à Bonaparte. Après tout, ce qu’a montré les Cent jours de Napoléon, c’est que le Corse avait encore de nombreux alliés en France notamment. Le maréchal Ney sera d’ailleurs exécuté par le nouveau pouvoir royal pour s’être rallié à l’exilé alors qu’il avait promis au roi « de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer ».

Le choix des nations victorieuses répondent à la volonté de retrouver la paix, la stabilité et si possible le statu quo ante bellum c’est à dire la situation d’avant la Révolution. La réalité sera évidemment plus compliquée que prévue, mais ça, c’est pour un autre article 😉

Sources de l’anecdotes

Cliquez sur ce lien pour découvrir le post Reddit qui m’a inspiré pour réaliser cet article. Pour comprendre ce choix n’hésitez pas à lire la page à propos.

One Reply to “Pourquoi Napoléon fut condamné deux fois à l’exil au lieu d’être exécuté”